「社内に専任の保健師がいる強み」を生かし、早めの相談・連携体制を備える。「お互いさま」の意識で理解ある職場に

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

企画本部 人事総務部 人事勤労グループ

産業保健チーム

保健師 中村 つかさ 様

親会社からの出向者増に対応し、ストレスチェックを統一。コスト面や集団分析の紐づけの負担を軽減できた

「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービス導入の背景を教えてください

親会社である東京ガスの産業医からご紹介いただきました。弊社は親会社からの出向者が非常に多いので、同じストレスチェックサービスのほうがよいのではないかと考えて導入を決めました。

「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービス採用の決め手を教えてください

1番はコスト面です。非常にリーズナブルになったので助かりました。以前使っていたサービスでは集団分析などオプションに追加料金がかかる部分が多かったので、それに比べて「ソシキスイッチ ストレスチェック」は柔軟に対応してくださるところが大きな決め手につながりました。また弊社では組織体制・部署編成の変更が度々あり、特に2023年4月から出向者が大幅に増えたのも理由の一つです。親会社とストレスチェックを統一することで、出向してきた方たちが分かりやすく、混乱なく実施できるように対応しました。

対象者の見直しと受検勧奨の徹底で、受検率が大幅にUP。集団分析・経年比較への関心の高さに応えたい。今後はメンタルヘルス不調の発生予防にも注力

実際に「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービスをご利用いただき、いかがでしたか?

ストレスチェックは、結果の数値を偏差値で出す方法と100を基準にして出す方法があるかと思いますが、一般の社員さんからすると数値から読み取るのは難しく、結局これは良い評価なのか・悪い評価なのかが分かりづらいので迷子になる人がいます。特に数値の出し方によっては、項目ごとに数値が高いほうがよいものもあれば、高いほうが悪いものもあります。例えば「上司の支援」は数値が高いほうがよい、「身体愁訴」などは低いほうがよいなどです。導入初年度は以前使っていたサービスと出し方が変わったことで数値の見方にも違いが出て、最初は混乱した方もいたようです。ただその点「ソシキスイッチ ストレスチェック」では、結果がよいものにはニコニコマークがついているので、分かりやすいと感じています。

また、経年比較をするためには、他社で実施した過去のデータを御社の仕様に合わせて換算する必要があったので、その時は苦労もありました。集団分析結果や経年比較については、役員や管理者、各部署の責任者の方からも関心が高いので、この変化はどのように評価したらよいのかなど疑問や質問があがりました。現在は準備が整ったので、次回以降はスムーズにできると思います。

弊社は部署の数が多いため、集団分析もどうしてもグループ数が多くなり、初年度・次年度ともに132グループで集団分析を実施しています。また組織体制が頻繁に変わるので、前年との紐づけがそもそも大変です。それがこちらから指定するだけであとは御社の担当者の方が紐づけをしてくださるので、負担が少なくなりました。

今後の「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービスの活用についてお聞かせください

今年度は、昨年度と比べてストレスチェックの受検率が大幅に上がりました。前回は育休など休職中の方も対象に入ってしまっていたことが原因で受検率が下がっていたので、今回は対象者の見直しと、未受検者へ個別にメールを送るなどの対応を徹底しました。御社の担当者の方にも締め切り直前までご協力いただきました。弊社は集団分析のグループ数が多く、部署が細かく分かれているため10名など少人数の部署は1名でも受検できないと10名を下回り集団分析ができなくなってしまいます。集団分析データは各部署にフィードバックして職場の現状把握と改善に役立てていただいており、関心も高いので、できるなら事業者全体など大きな単位だけでなく、各部署の集団分析もお伝えできるように受検率は高くしたいと意識しています。次年度も同じように対応していきたいと考えています。

職種によっては現場仕事、交代勤務の職場などがあり、どうしても身体的な負担が高く出てしまう職場もいくつかあるのですが、上司の支援など周囲のサポートがあるので、結果的にはストレスチェックの結果が悪くならない傾向がグループ全体としてあると思っています。漠然としていますが「よい人が多い」ところは結果が良好な一因ではないかなと。1on1を取り入れたり、職場内でのコミュニケーションの活性化はどの職場でも常に考えているようです。

メンタルヘルス対策として、つい先日も保健師が「セルフケアと心理的安全性」というテーマで対面とオンラインのハイブリッド形式で講和を実施しました。また全社的なものだけでなく、各事業所からの依頼を受けて行う研修も多いです。それぞれテーマ別で各職場に合わせた内容で話してほしいという依頼が来ています。

これまでメンタルヘルス対策は、主に発生したものに対する対応に力を入れてきたように思いますが、今後はもう少し予防措置に力を入れられないかとよく議論しています。組織として何ができるか、セルフケア研修の他には何ができるか、具体的なアイディアはこれからですが、メンタルヘルス不調の発生予防について対策を考えていきたいと思っています。

「社内に保健師がいる強み」を生かして職場の健康増進に取り組む

貴社の職場環境改善に向けた取り組みについて教えてください

弊社では2019年度より保健師を採用し、社内の健康相談やメンタルヘルスに対するサポート体制を強化してきました。現在4年強が経過し、社内でもその存在が広く認知されるようになり、日々職場や社員から相談が寄せられています。

保健師を採用する以前は一般の社員が担当していたので、健康相談の受付や健康診断のご案内などの対応にとどまっていました。医療知識のない立場だと産業医や専門の方につなぐ必要があるため対応に時間がかかっていただけでなく、会社の規模が徐々に大きくなっていく中で当初は7~800人だった社員数が今や2000人に増え、やはり一般社員が対応するのには限界を感じ、保健師の採用に至りました。

現在は保健師が常駐しているおかげで、社員は産業医面談の手前で健康相談を受けることができるようになり、衛生委員会での情報提供や講演会の開催など健康増進に関する企画・取り組みも以前に比べると対応できる範囲が広くなっていると感じています。そういったところが「職場に保健師がいることの強み」かなと思います。

近年は社員数が増え、事業環境も急激に変化しているためメンタルダウンを起こす方も少なくはなく、相談件数も増えています。ただ早めに相談して職場と連携して対応することにより休業に至るケースもあるので、未然防止につながっていると考えています。それに弊社の保健師は、正社員として他の仕事もしながら保健師の業務をしていただいているので、一般社員と同じ立場で専門的な相談にも乗ってもらえるとても貴重な存在です。それが相談しやすい環境につながっている一因かと思っています。保健師の人柄やキャラクターも魅力的で講演も上手なので、各事業所からの依頼も増えています。また、一度相談に来られた方には事後フォローをきめ細かくしていただいているので、気になる様子の方には個別で声を掛けるなど丁寧に対応しています。保健師に相談すれば安心と思っている社員は多いと思います。

また、弊社グループが大切にしてきた『安心・安全・信頼』の価値や社会的意義が土台にあるのも大きいと思うのですが、どの管理職も安全衛生をプライオリティとして考え、メンタルヘルスの問題や休業・休暇取得にも理解を示してくださる方がほとんどです。産業医や保健師からのお願いに対してだけでなく、上司の方から相談を受けることも多くあります。

社内的にも「まずは自分たちが安心して働くことができること」が基本で、「お互いさま」という意識が醸成されているように思います。例えば、育児休業の取得率は高く、男性の育児休業取得率も約6割となっています。しかしそもそも制度を活用してみようと思えるためには、職場のメンバーが理解し休める環境をつくり、協力してくれる体制がなければ難しいですよね。制度としては使えるけれども後ろめたさを感じながら休暇に入るのと、メンバーが送り出してくれるのとは違うので、それに対する上司も含めた職場の理解は大きいと思います。特に若い社員がいる職場で男性の育児休業取得が増えている理由は、口コミなどで広まり、それなら自分も取ってみようかなと取得することへのハードルが下がっているからと思っています。

体調を崩してしまった方のフォローは、育休を取る方への対応にもつながると思います。休む側は周りに申し訳ないという気持ちになると思いますが、誰でも体調が悪くなる可能性はありますし、その分もし今後自分が逆の立場になったときには助けてあげてくださいね、という考えやサポート体制が浸透しているのではないかと考えています。お休みが必要な状況を理解してくれる環境・文化が醸成されている、職場のメンバーの「お互いさま」という意識が高い、協力的で温かい会社だと思います。

実は弊社では特に目標値を決めて「何%取得を目指しましょう」というような育児休暇の取得推進は取り立ててしてはいません。それでも取得する人が多いのは、周りで取っている人がいて自分も申請してみようと思えたというポジティブな口コミや、お休みをしたいと伝えたときに快く送り出してくれる上司、職場という安心感・信頼感が背景として大きいのではないかと思っています。

これまでもこつこつと積み重ねてきたことに対して、社内外からありがたい評価もいただいているので、今後もそれを継続していくことが当面の課題と考えています。

ストレスチェック大賞 2024:業界・部門別優秀賞受賞

ソシキスイッチ ストレスチェック

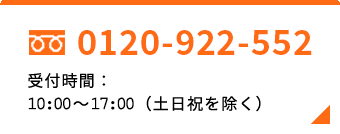

(旧称AltPaperストレスチェック)お申し込み・ご相談 お気軽にご相談ください

- キットのみも

ご購入いただけます - キットを購入する